Willkommen auf der Seite der Fachschaft Italienisch!

Willkommen auf der Seite der Fachschaft Italienisch!

Benvenuti sul sito!

- das Fach Italienisch wird am ThG jeweils vierstündig ab der 8. Klasse als dritte Fremdsprache angeboten.

- das Unterrichtsangebot schließt auch die Möglichkeit der schriftlichen oder mündlichen Abiturprüfung ein

- neben den üblichen Unterrichtsaktivitäten bietet die Fachschaft seit mehr als 10 Jahren einen Schüleraustausch für die 10. Klassen mit dem Liceo Marco Polo in Bari/Apulien an

- pro Schuljahr werden 4 Schulaufgaben geschrieben (Klassen 8-10), ab der 9. Klasse findet eine Schulaufgabe als mündliche Prüfung in der Fremdsprache statt

- in der Oberstufe wird pro Halbjahr eine Klausur geschrieben

- unsere Lehrbücher: appunto 1-3 sowie incontri (in der Oberstufe)

- im Schuljahr 2014/2015 unterstützt eine Fremdsprachenassistentin die Arbeit der Kolleginnen und des Kollegen und bereitet die Schüler/innen gezielt auf mündliche Prüfungen vor

Informationen zum Schüleraustausch mit Italien finden Sie unter dem Menüpunkt Fahrten.

Geschichte/Sozialkunde am ThG

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts nutzen wir die Vorschläge des Lehrplans sehr intensiv für Projekte bzw. den Besuch außerschulischer Lernorte. Beispiele hierfür sind:

6. Jahrgangsstufe - Rahmenthema Antike/griechisch-römische Geschichte:

- Besuch eines entsprechenden Museums bzw. aktueller Ausstellungen (fächerübergreifend mit Latein)

- Besuch der Glyptothek (fächerübergreifend mit Kunst)

7. Jahrgangsstufe - Rahmenthema Absolutismus, Barock:

- Besuch von Schloss Nymphenburg oder Schloss Schleißheim

8. Jahrgangsstufe - Europa im 19. Jh., Industrialisierung, Kaiserreich, 1. Weltkrieg:

- Exkursion zu Urbanisierungsprozessen (München oder Augsburg) bzw. Besuch des Armeemuseums Ingolstadt (fächerübergreifend mit Geografie)

9. Jahrgangsstufe - Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Holocaust, II. Weltkrieg, frühe Bundesrepublik, Entstehung des „Kalten Krieges" bis zum Mauerbau:

- Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau (falls möglich zeitnah zum 27.1., dem sog. Holocaust-Gedenktag) oft verknüpft mit

- Einladung eines Zeitzeugen zum Gespräch und zur Diskussion mit den Schülern (z.B. war der KZ-Überlebende Herr Abba Naor schon mehrfach Gast an unserer Schule)

- Historischer Rundgang zum Thema „NS-Bauten in München, NS-Dokumentationszentrum am Königsplatz finden"

- Besuch von aktuellen Ausstellungen, z.B. „Mauerbau und Mauerfall" (Staatskanzlei), „Stasi und Verfolgung politischer Gegner in der DDR" (Bayerischer Landtag)

10. Jahrgangsstufe - 1961 bis heute – globale Entwicklungen, Nahostkonflikt

- Projekt Sozialkunde/Geschichte: Landtagsbesuch ggf. mit Planspiel (Schüler versetzen sich in die Rolle von Abgeordneten und vollziehen exemplarisch den vollständigen Verlauf eines Gesetzgebungsprozesses)

- Diskussion mit Bundestags- oder Europaabgeordneten (EU-Projekttag)

10. Jahrgangsstufe und Q11/12:

- Wechselnde Projekte z.B. zu den Themen „Extremismus"/Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

- Regelmäßig Projekttage mit Zeitzeugen

- Wechselnde Projekte im Rahmen von P- bzw. W-Seminaren

„In Russland hat man keine Gaskammern gebraucht, dort reichte das Klima..."

Günther Rehbein

„Sie führten ihn ab wie einen Staatsfeind. Die Männer vom Betriebsschutz des Modedruckwerks Gera packten ihn, zogen ihn fort von seinem Arbeitsplatz und verfrachteten ihn in ein bereitstehendes Auto der Staatssicherheit. Er wusste nicht, dass man ihn der sowjetischen Kommandantur übergeben würde. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, was ihm widerfuhr. Damals, im Jahre 1952, war Günther Rehbein erst 19 Jahre alt." (aus Neumann, Just: "Marionettentanz - Ein DDR-Bild", ISBN: 978-3-8370-6144-4 zit. nach Spiegel Online Archiv)

Eine Horrorvorstellung für jeden freien Bürger, der es gewohnt ist, Grundrechte zu haben: Als 19-Jähriger wurde der DDR-Bürger Günter Rehbein 1952 von der sowjetischen Besatzungsmacht zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt. Davor war er in Verhören geschlagen und erniedrigt worden, erlebte wochenlang Isolierhaft in einer Zelle ohne Fenster und Wärmeentzug, manchmal ohne Essen und Trinken, und blickte mehrfach dem Tod in Gestalt einer Maschinenpistole ins Auge, ja wünschte sich für Momente gar, man möge ihn endlich durch einen Schuss von seinen Qualen erlösen. Was man ihm vorwarf: Er solle geplant haben, die sowjetische Kommandantur in Gera in die Luft zu sprengen. Ein absurd anmutender Vorwurf, zumal Rehbein Frau und Kind zu versorgen hatte. Der eigentliche Grund war wohl eher, dass er einem Bekannten gegenüber die als Reparationsleistung gedachte Demontierung von Gleisanlagen und Industriebetrieben in der DDR durch die Sowjets kritisiert hatte, und dieser ihn bei der Stasi angezeigt hatte.

Günther Rehbein weigerte sich zunächst, ein mehrseitiges, in russischer Sprache verfasstes Protokoll - ein sogenanntes „Geständnis" - zu unterschreiben. Dies brachte ihm verschärfte Haftbedingungen und Folter ein. Herr Rehbein unterbricht seinen Vortrag und hebt die beiden Daumen seiner Hände vor den Schülern in die Höhe: Der linke Daumen ist fast einen Zentimeter kürzer als der rechte und sein Nagel verkrümmt – bei einem der Verhöre war ihm die linke Daumenkuppe abgeschlagen worden – und nur weil eine Wache ihm heimlich etwas Verbandszeug zugesteckt hatte, habe er damals überhaupt den Blutfluss ein wenig unter Kontrolle bringen können. Beim Ablösen des blutdurchtränkten Verbandes aber sei die Daumenspitze dann verloren gegangen...

Aus Furcht, dass auch seine Frau unter Druck gesetzt würde, unterschrieb Günther Rehbein dann doch das für ihn unverständliche russische Protokoll und wurde daraufhin von einem russischen Militärtribunal (d.h. unter Ausschluss der Öffentlichkeit) zu 45 Jahren Zwangsarbeit im Bergwerk im berüchtigten sibirischen Straflager Workuta nördlich des Polarkreises verurteilt. Ihm wurde in Aussicht gestellt, nach 25 Jahren zurückkehren zu dürfen, wenn er sich klar zum Sozialismus bekennen würde. Im Lager, eigentliche eine Ansammlung von Lagern, traf er auf verheerende Bedingungen einerseits, aber auch Kameradschaft vor allem unter den deutschen Gefangenen – es waren ungefähr 60 Deutsche dort – andererseits. Etwas besser als diesen ging es den russischen Kriminellen. Herr Rehbein berichtet: „Diese waren unsere Vorgesetzten..." Aufgrund des Nahrungs- und Vitaminmangels fielen den meisten bald schon alle Zähne aus. Die Außentemperaturen betrugen die meiste Zeit des Jahres 60 Grad Minus. Außerdem war es die Hälfte des Jahres den ganzen Tag über stockdunkel. Als sich die Lage zuspitzte und die Gefangenen sich weigerten weiterzuarbeiten, kommt es zu einem Massaker: Herr Rehbein berichtet, wie das Feuer auf wehrlose Gefangene eröffnet wurde und am Ende 60 Tote auf dem Boden lagen und es 120 Schwerverletzte gab.

Nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer im Jahr 1955 in Moskau von Chruschtschow die Zusage erwirkt hatte, dass alle deutschen Kriegsgefangenen die Sowjetunion verlassen dürfen, wurde auch Günther Rehbein als politischer Gefangener zwar freigelassen, aber damit war sein Leidensweg noch nicht beendet: Seine Frau war unterdessen mit einem anderen Mann liiert und hatte sein zweites Kind, einen Sohn, zur Adoption freigegeben, da ihr neuer Lebenspartner keine zwei Kinder wollte. Rehbein durfte seine Kinder nie sehen. Gesellschaftlich gesehen galt er als „Klassenfeind" ohne berufliche Perspektiven außer unqualifizierten, schmutzigen Hilfsarbeiten. Angebote der Stasi, für sie zu arbeiten und damit sein Los zu bessern, lehnte er kategorisch ab.

Günther Rehbein dazu: „Man versuchte mich als Spitzel für die Staatssicherheit zu werben. Da ich mich nicht beugte, stellte man mich immer wieder politisch zur Rede. Die DDR-Behörden beschränkten meine Aufenthaltsrechte. Es folgten brutale Eingriffe in mein Leben." Als er auf jenen Bekannten trifft, der ihn einst bei der Stasi angezeigt hatte, reißt er ihm im Affekt die Parteinadel vom Revers. Jetzt hatte die Stasi natürlich den längst gesuchten „juristischen Anhaltspunkt", nämlich den „Diebstahl" einer Parteinadel. Und dies, so Herr Rehbein, „führte dazu, dass ich 1968 abermals zu 4 Jahren Bautzen (berüchtigtes Zuchthaus in der DDR) verurteilt wurde."

Auch nach seiner späteren Entlassung blieb er kein freier Mensch. Herr Rehbein, der zunächst einen kleinen Dokumentarfilm über sein Leben vorführt, dann aus seinem Buch „Gulag und Genossen" vorliest, greift nun zur Kopie seiner Stasi-Akte, um uns daraus wortwörtlich vorzulesen, wie von IMs (Informellen Mitarbeitern) jeder seiner Schritte überwacht und registriert wurde: So wurde allein, um den Inhalt seiner Brieftasche auszuspionieren, eigens einmal eine attraktive Informelle Mitarbeiterin auf ihn angesetzt, um ihn zu einem nächtlichen Rendezvous in einem Hotel zu bewegen, wo nach dem Genuss einer Flasche Sekt sich dann auch eine gute Chance der erfolgreichen Erledigung ihrer Mission fand...

Zwei schönste Tage aber habe es auch in seinem Leben gegeben, endet Herr Rehbein dann seinen Vortrag: Die „Wende" 1989 mit den Tagen von Leipzig und ein Treffen mit seiner Tochter, der man ein Leben lang erzählt hatte, ihr Vater sei ein Verbrecher, und die er 2011 erstmals seit 56 Jahren wieder in seine Arme schließen konnte.

Herr Rehbein kommt als Vertreter des Koordinierten Zeitzeugenbüros * auch mit einer politischen Botschaft: Der Warnung vor dem Kommunismus einerseits und dem Bedauern über die oft versäumte Aufarbeitung vieler Verbrechen, die in der DDR begangen wurden, andererseits. In Gesprächen mit hohen Politikern äußerte Herr Rehbein kritisch, dass teilweise Menschen, die für das Unrecht in der enemaligen DDR verantwortlich gewesen waren – also keineswegs nur die „Stasi", sondern deren politische Auftraggeber – oft genug in Amt und Würden geblieben sind bzw. im Deutschen Bundestag für die „Neue Linke" aktiv sein können. Ein Tatbestand, über den man sich auch als Geschichts- und Sozialkundelehrer nur immer wieder wundern kann, aber wie z. B. die sog. "Mauerschützenprozesse" zeigten, ist der juristische Einzelnachweis eben oft sehr kompliziert.

Nach großem Applaus der Schüler, die respektvoll zugehört haben und erschüttert waren von einem Schicksal, wie es sich leider zu tausenden abgespielt hat, steht Herr Rehbein noch für Fragen zur Verfügung. Einige besonders wissbegierige Schülerinnen umringen Herrn Rehbein, weil sie immer noch ein paar Fragen haben, vor allem, wie jemand so etwas überhaupt durchhalten kann.

Dann verlässt uns Herr Rehbein: Erstaunlich rüstig und vital für einen Menschen, der es im Leben wirklich nicht leicht gehabt hat. Seine Botschaft lautet: Nie wieder Kommunismus, nie wieder Diktatur. Heute reist er quer durch ganz Deutschland und nach Österreich, um diese Botschaft zu vermitteln, im eigenen Wohnwagen übrigens, der heute in Thalkirchen steht, und mit dem er morgen zurück in seine Heimatstadt Gera fahren wird.

Vielleicht bis zum nächsten Jahr!

Für die Fachschaft Geschichte

Stephan Fritz

*Kooperationspartner des koordinierten Zeitzeugenbüros sind die Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, sowie die Stiftung Berliner Mauer. Ziel ist es, durch die Organisation und Finanzierung von Zeitzeugengesprächen Schülern die jüngste deutsche Vergangenheit näherzubringen.

Quellen siehe auch: Günther Rehbein: Ein schreckliches Urteil – youTube sowie Spiegel-Online

Besuch im Landtag am 13. Juni 2016

Am 13. Juni 2016 besuchte die diesjährige 10e Klasse wie jedes Jahr den bayerischen Landtag. Im folgenden finden Sie einen Beitrag von der Landtags-Homepage der Abgeordneten Katharina Schulze zu ihren Impressionen von diesem Besuch:

"Theresien-Gymnasium München zu Besuch - Den Landtag live erleben" am 13. Juni 2016

Eine SchülerInnengruppe besuchte mich letzten Donnerstag im Bayerischen Landtag. Die ZehntklässlerInnen des Theresien-Gymnasiums schnupperten in die Arbeit der Abgeordneten hier im Landtag.

Nachhaltiges Lernen nicht nur durch Computer: Die Bedeutung von Augenzeugengesprächen, außerschulischer Lernorte und fächerübergreifender Ansätze in der neunten Klasse.

Auch wenn wir uns in der Fachschaft darum bemühen, in jedem Schuljahr allen Klassen ein möglichst lebendiges und motivierendes Unterrichtsgeschehen zu bieten, und daher besondere Lernorte, Augenzeugengespräche, bzw. Museums- und Ausstellungsbesuche einbeziehen, kommt der Jahrgangsstufe 9 dabei eine ganz besondere Bedeutung zu. Gilt es doch einen – vorsichtig gesagt lehrplanmäßig gewagten - da extrem weiten geschichtlichen Bogen vom Beginn der Weimarer Republik, bis hin zum Mauerbau zu schlagen und damit vor allem auch die Zeit des III. Reiches aufzuarbeiten. Um dieser - zumal angesichts der wenigen zur Verfügung stehenden Stunden - großen Aufgabe gerecht zu werden, kommt es auch zunehmend zur Kooperation z. B. der Fächer Geschichte/Religion/Ethik, Deutsch und sogar Kunst. Im Idealfall liegen sogar mehrere Fächer in der Hand einer Person.

Ganz allgemein sei dies an einem Fallbeispiel der Klasse 9b in diesem Schuljahr gezeigt: Im Deutschunterricht konnte zunächst mit einer Ganzlektüre (Anna Seghers: Das Siebte Kreuz), in die Thematik des Widerstands und in das Spannungsfeld von Anpassung und Widerstand eingeführt werden: In dem Buch geht es um die Flucht von sieben KZ-Häftlingen und am Ende um den Beweis einer „Lücke“ in jedem System – z.B. durch menschliche Solidarität. Später folgte mit dem Projekt „politische Lyrik“ speziell eine Vertiefung zeithistorischer Texte. Die Bandbreite der Autoren reichte dabei von Bertolt Brecht (z.B. seiner Parodie des Horst Wessel-Liedes „Kälbermarsch“) über Hofmann von Fallerslebens „Lied der Deutschen“ bis hin zu Tucholskys Zeitkritik am Militarismus oder Paul Celans „Todesfuge“.

In Ethik wurde parallel unter dem Lehrplanziel „Gewissen und Handeln“ einmal der medizinethische Aspekt der sog. „Euthanasie“ behandelt. Es folgte die kritische Auseinandersetzung mit den NS Erziehungsidealen: Der Spielfilm „Napola“ zeigte mit der Geschichte der Freundschaft zweier Jungen den Konflikt zwischen der Forderung nach bedingungsloser Unterordnung in eine „Volksgemeinschaft“ und der Bewahrung einer individuellen Gewissensethik. Mit der Biografie der Hauptfigur aus „Schindlers Liste“ schließlich wurde der Wandel eines zunächst eher gewissenlos handelnden Geschäftsmanns hin zu einem von Kantscher Pflichtethik bestimmten Individuum verfolgt und der Horizont für das parallel im Geschichtsunterricht Behandelte bereitet.

Der Geschichtsunterricht wiederum startete gleich mit einem Augenzeugengespräch aller 9. Klassen (siehe gesonderter Bericht), auch wurden mit den Exkursionen zur Richter-Ausstellung, zur Gedenkstätte in Dachau bzw. zum neuen NS-Dokuzentrum gleich drei außerschulische Lernorte einbezogen. (Siehe ebenfalls die Trilogie der Einzelberichte).

Ein praktisches Beispiel für einen Versuch, zu einer gelebten Erinnerungskultur beizutragen, zeigt folgendes fächerübergreifendes Projekt (auch) an außerschulischen Lernorten:

Trilogie der Möglichkeiten

Teil 1: Gerhard Richters „Birkenau“ Serie (24.1.2017)

„Mich erinnern die Bilder an ein Schlachtfeld. Die ehemalige grüne Landschaft wurde überdeckt von Blut, Rauch und Tod. Man hat sich eingeschüchtert gefühlt.“

„Die Bilder lassen mich eigentlich nichts fühlen. Im Gegensatz zu denen die Tod, Hoffnung, Blut, Feuer darin sehen, sehe ich nur ein Bild mit Flecken. Doch wenn ich den Titel `Birkenau` höre, mich länger auf einen Punkt fixiere, bewegen sich die Flecken auf einmal wie Menschengestalten. Darum finde ich diese Bilder so genial. Es spiegelt sich Geschichte darin wider.“

24.1.2017: Ein eiskalter, frostiger Nachmittag. In drei Tagen ist Holocaust-Gedenktag. Die Schüler der Klasse 9 b unseres Theresien-Gymnasiums erleben gemeinsam mit mir in der BBK-Galerie der Künstler vier großformatige Werke des wohl bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Künstlers, Gerhard Richter. Der Verein Respect & Remember Europe e.V. hat dazu eingeladen. Basierend auf vier im berüchtigten KZ Auschwitz-Birkenau heimlich gefertigten schwarzweißen Fotos, die u.a. die Verbrennung von Leichen dokumentieren, fertigte Richter eine extreme Vergrößerung dieser Szenen, die er anschließend aber in einem monatelangen Prozess vielschichtig übermalte. Ein abstraktes Bild entstand. Basierend auf der Erkenntnis des Künstlers: „Das Undarstellbare kann man nicht darstellen!“

Und ganz so kommt die jeweils viergeteilte fotografische Reproduktion der originalen Ölgemälde bei den Schülern an. Sie formulieren es – wie oben - in selbstverfassten Texten: Die Wahrheit wurde mit so vielen verschiedenen Schichten bemalt, dass keiner mehr wirklich weiß, was passiert ist. Diese ganzen Schichten kann man auch so sehen: Jeder sieht das, was er sehen will. Was wirklich ist/war – wir werden es nie sehen können.“

Und weiter beginnt die Phantasie meiner Schüler zu assoziieren: „Weiß steht für mich für Asche und Tod. Die schwarzen Flecken sehen aus wie zusammengetriebene Menschen. Dadurch das alles verschwommen ist, wirken sie nicht sonderlich beachtet, genau wie damals, obwohl es um Millionen von Toten geht.“

„Birkenau überwältigt durch den hohen Schwarzanteil ist die Stimmung düster, Richter arbeitet mit Kontrasten: Schwarz-Weiß, Grün-Rot. Sie stehen symbolisch z.B. für das Sterben (rot) – aber auch die geringe Hoffnung (grün).

„Das eine Bild sah für mich aus wie das Meer, deshalb habe ich es in Verbindung gebracht mit der Flucht der Juden nach Israel. Bei einem anderen Bild sah es so aus, als würde eine Menschenmasse stehen, die dabei zuschaut, wie andere verbrannt werden“

Während die Kunsthistorikerin, Frau Dr. Opel, uns einfühlsam den Hintergrund und Entstehungsprozess der Bilder erklärt, folgen die Schüler aufmerksam, aber auch bedrückt. Viele von ihnen haben den Begriff „Holocaust“ oder „Shoah“ offenbar noch nie vorher gehört. Umso unmittelbarer ist die Konfrontation:

„`Die Bilder schreien mich an` – so etwas soll der Techniker, der sie aufgehängt hat, gesagt haben: Und auch ich empfand es so: Die Atmosphäre war angespannt, die Luft hing schwer, ich bekam Kopfschmerzen. Viel geredet habe ich nicht, ich wusste, was die anderen dachten, was sie fühlten: Wie konnte jemand solchen Anordnungen folgen? Hätte man auch mich in ein KZ gebracht? Könnte so etwas wieder passieren? Viele Fragen gibt es noch, die man in sinnvollen Sätzen aber nicht formulieren kann.“(Emma Kos)

Und Emma beschreibt dann weiter, wie schwer es für diese jungen Menschen ist, von der damaligen Zeit und ihren Schrecknissen zu erfahren und von einer Betroffenheit überwältigt zu werden, mit der die Jugendlichen erst einmal in ihrem „Jetzt“ umgehen lernen müssen: „Über jedes noch so kurze Aufflackern von Lachen von denen, die noch nicht hypnotisiert waren von den Fotos und den Gemälden war ich froh. Es ist wichtig sich zu erinnern, wie gut es uns jetzt geht: Wir sind fortgeschritten, haben unseren Homo Neandertalensis getötet und stehen hier als Homo Sapiens mit dem Schlüssel zur Bibliothek von Babel in der Hand. Wir sind die Generation Z, wir sind uns unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewusst und der Hoffnung: Der Weg ist geebnet, der Vogel fliegt zu Gott“

Vielleicht ist der hier am Ende aufklingende Optimismus berechtigt – hoffentlich. Besonders beeindruckt waren die Schüler auch von den Ausführungen, die uns die Hauptorganisatorin, Frau Meros, am Ende mit auf den Weg gab: Sie selbst ist Tochter eines Opfers der Shoah und berichtete vom Leben ihrer einst verfolgten Mutter und schilderte die Situation der traumatisierten Opfer bis heute. Eine Generation, die uns nicht mehr ewig ihre Erinnerungen überliefern kann – und, dass es daher um so wichtiger sei, dass der jetzigen Generation beigebracht wird, wie Erinnerung wachsen muss, wie sie „aktiv“ gelebt werden muss um lebendig zu bleiben und für die Zukunft wirken zu können. Ich selbst hoffe mit der Fachschaft Geschichte dazu beitragen zu können, dass uns dies gelingt.

Und es gibt angesichts unserer Zeit und Gesellschaft durchaus kritische Überlegungen der Schüler, die wiederum uns zum Nachdenken anregen sollten: „Die Bilder beschreiben nicht nur den II. Weltkrieg, sondern die ganze Geschichte und Gesellschaft. Alles wird verschleiert.“

Als Abschiedsgeschenk bekam dann jeder die Publikation: „Mit meiner Vergangenheit lebe ich“ – Der Holocaust Überlebende Ivan Lefkovits beschreibt darin unter anderem sein Projekt, in dem 15 Überlebende ihre Lebensgeschichten in 15 kleinen Heften niedergelegt haben – Gerhard Richter gab mit Ausschnitten seiner Bilder allen diesen Heften ein jeweils beeindruckendes Titelbild (vgl. Foto) Erschienen ist der Schuber im Jüdischen Verlag im Suhrkamp Verlag. Vielen Dank auch an unsere kompetente Führerin und an Frau Meros.

Teil 2: Der Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau (9.Februar 2017)

Einen Überblick über den Besuch des KZ Dachau der 9b bietet folgender Beitrag der Schülerin Sophie Gliese:

9.2.2017: An diesem eiskalten Vormittag fahren wir, die Klasse 9b, mit Herrn Fritz nach

Dachau in die KZ-Gedenkstätte. Während wir den Weg zum KZ gehen, wird die Stimmung

zunehmend düsterer und bedrückender, bis wir schließlich an dem Tor mit der zynischen

Aufschrift ankommen.

„Am Anfang war ich noch recht fröhlich und aufgedreht. Erst, als wir durch das Eingangstor

mit dem Satz ‚Arbeit macht frei’ gegangen sind und einen ersten Blick auf den großen Platz

vor den Baracken warfen, wurde mir bewusst, wo genau wir jetzt stehen.“ (Christiane Maier)

Ein paar Schritte weiter stehen wir auf dem kalten, trostlosen Appellplatz. Erst die Kälte

dieses frostigen Wintertages lässt mich verstehen, wie qualvoll es schon allein sein muss,

Stunden auf diesem Platz zu verharren.

Zuerst betreten wir das Museum und bekommen von Herrn Fritz einen Überblick über

Standorte und Anzahl der Konzentrationslager. Während wir die Habseligkeiten von KZHäftlingen

sehen, beginnen wir zu ahnen, dass diese Ereignisse keine fernen Geschichten

sind, sondern die harte Realität für Menschen vor nicht einmal 100 Jahren waren.

„Das ganze System, die Einteilung in Gruppen, die Vertuschung, das ist das Grausamste. Was

wäre gewesen, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte? Wäre ich auch in einem KZ gelandet?

Und meine Familie, die damals gelebt hat, welche Stellung hatte sie in diesem

unmenschlichen, grausamen System?“ (Christina Jäckle)

Diese und viele weitere Fragen stellt man sich beim Anblick der Fotos, beim Lesen der Texte

und Betrachten der Räume. Schließlich kommen wir in den Saal, in welchem der Film über

die Befreiung der Konzentrationslager durch die Amerikaner zu sehen ist.

„Am erschreckendsten war der Film. Erschreckender war, dass er echt ist“

„Den Film fand ich besonders berührend, da man Originalaufnahmen der Leichenberge und

der damaligen Bedingungen gesehen hat“

„Es ist unglaublich, dass der Film aus echten Aufnahmen bestand und nicht auf

irgendwelchen Erzählungen verfilmt wurde.“

Danach betreten wir den Bunker, den Ort mit Zellen für „Sonderhäftlinge“ wie Georg Elser.

Der lange, dunkle Gang erinnert eher an eine Irrenanstalt aus einem Horrorfilm als an einen

Ort, wo Menschen oft jahrelang gelebt haben.

Danach gehen wir weiter zu den Baracken, wo die Menschen ebenfalls eng an eng unter

miserablen hygienischen Bedingungen lebten. Während wir die Allee in Richtung der

Krematorien gehen, sind noch die Grundsteine der Baracken zu sehen, was noch einmal die

Größe dieses Geländes und die Dimension der Vernichtung offenlegt.

Je näher man diesem Ort kommt, desto bedrückender und finsterer wird die Stimmung. Als

wir in die Gaskammern gehen, breitet sich in mir ein Gefühl von Hilflosigkeit und Panik aus.

Das Wissen, dass an diesem Ort, wo ich jetzt stehe, Menschen hilflos gestorben sind, lässt

mich nicht mehr los.

„Am wenigsten weiß ich, wie es sich anfühlt, Stück für Stück zu sterben. Jeden Tag ein

bisschen mehr Schmerz zu fühlen und jeden Tag weniger Hoffnung zu haben.“

„Im Krematorium spürt man beinahe immer noch lebendige Seelen durch sich hindurch

gleiten, wie ein leichter, kalter Windstoß, der im Herbst die gold-orangenen Blätter von den

Bäumen trägt.“ (Jana Wassilowsky)

Als wir schließlich das Gelände verlassen, erholen wir uns langsam, aber die Erinnerung und

die Bestürzung bleiben.

„Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber aufklären kann man, die Schüler

unterrichten über solch ernste Themen, sie verstehen lassen, dass so etwas nie wieder

passieren darf.“

Für viele von uns hat der Besuch eine ganz neue Sicht auf bekannte Fakten eröffnet. Obwohl

wir persönlich keinen Anteil an diesen Ereignissen hatten und uns dafür auch nicht schuldig

fühlen sollten, hinterlassen diese Eindrücke doch Spuren.

Wir sollten das Leid von Menschen in dieser Zeit respektieren, in dem wir darüber sprechen,

anstatt es zu leugnen, es in Erinnerung behalten und unsere eigenen Schlüsse daraus ziehen.

- Sophie Gliese -

Teil 3: Besuch des NS-Dokumentationszentrums am Königsplatz (Ende Juni)

Als eine Art „Zusammenfassung“, Rückschau und Vertiefung des in diesem Schuljahr Erfahrenen, dient traditionell der Besuch im neuen NS-Dokumentationszentrum. Die Fülle der dargebotenen Materialien könnte einen fast verwirren, daher legen wir diesen Besuch auch immer ans Ende des Schuljahres. Die Ausstellung bietet einen einmaligen Querschnitt durch die betreffende Epoche der Geschichte und zeichnet sehr anschaulich an hervorragend ausgewählten Materialien ein sehr differenziertes und ausdrucksstarkes Bild von den Anfängen der einstigen NS- „Bewegung“ bis hin zu aktuellen Trends rechtsradikaler Entwicklungen. Bereits im letzten Schuljahr fiel das THG vor Ort durch die Disziplin und das besondere Interesse sowie durch die konzentrierte Ausdauer der Schüler beim Zuhören und Bearbeiten von Arbeitsaufträgen(damals war dies die Klasse 9a) äußerst positiv auf. Ich gehe garantiert davon aus, dass dies in diesem Jahr wieder genauso der Fall sein wird!

Für die Fachschaft Geschichte/Sozialkunde

Stephan Fritz

Als Bücher brannten

Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Bücherverbrennung 1933

„Damit kein Gras über die Geschichte wächst" erstellt der Künstler Wolfram P. Kastner im Rasen des Königsplatzes an der Stelle der Bücherverbrennung von 1933 jährlich einen Brandfleck und berichtet: „Am 10. Mai 1933, wenige Wochen nach der Machtübernahme der Nazis, beteiligten sich ca. 50.000 Münchnerinnen und Münchner (...) an der Bücherverbrennung auf dem Königsplatz, die von Studenten der Münchner Universitäten (LMU und TU) und deren Rektoren inszeniert wurde. Verbrannt wurden Bücher von Autorinnen und Autoren wie Bertolt Brecht, (...), Lion Feuchtwanger, Sigmund Freud, Erich Kästner, Irmgard Keun, Heinrich Mann, Erich Mühsam, Erich Maria Remarque, Anna Seghers, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Arnold Zweig und Stefan Zweig. Ab März 1933 wurden in (...) Deutschland (...) ( ganze) Bibliotheken verbrannt und vernichtet. (...) Die Autor/innen schrieben damals für Frieden, Gerechtigkeit, Freiheitsrechte und Menschenwürde für alle. Gegen Nationalismus, Antisemitismus, Rassenwahn, Militarismus und Rechtsextremismus." Herr Kastner bedauerte ein wenig, dass selbst allerbekannteste bayerische Stadt- und Landespolitiker beispielsweise mit dem Namen „Kurt Eisner" nichts anfangen könnten.

Wir folgten der Einladung, sich an der öffentlichen Lesung aus den oft vergessenen Büchern zu beteiligen: Clara Fajardo-Rindermann, Daphne Grauer, Karla Hamm, Vivika Kreye, Denise Müller, Magdalena Schambeck, Hannah Tempel, Hannah Wüst - acht mutige und engagierte Neuntklässlerinnen aus dem THG (Jungs, wie konntet ihr das verpassen!) - registrierten nicht nur mit einigem Stolz, dass ihnen ein Name wie der Kurt Eisners aus dem Geschichtsunterricht noch gut vertraut war, sondern lieferten dann auch noch eine geradezu professionelle Performance auf der Bühne am Königsplatz. Konzentriert präsentierten sie dem beeindruckten Publikum zehn Minuten lang Texte die sie sich selbst ausgesucht hatten: Von „Wir leben in finsteren Zeiten" bis hin zu Remarques „Im Westen nichts Neues" reichte die Palette der Darbietungen.

Selbst heftige Regenschauer hielten uns nicht davon ab, danach auch anderen, zum Teil prominenten Vortragenden, noch eine Weile zuzuhören. Beispielsweise folgte fast gleich nach uns Konstantin Wecker mit einigen Texten: Auch jetzt fühlten sich unsere Schülerinnen wieder bestätigt: Sein satirischer Kästner-Text „Primaner in Uniform" war ihnen ebenfalls nicht ganz unbekannt. Danke auch an Herrn Kastner, der unterstützt durch viele Institutionen wie Kulturreferat und Universität diese Veranstaltung nicht nur wieder organisiert hat, sondern in seiner engagierten Moderation auch persönlich lobende Worte für unsere Teilnehmer fand.

Für die Fachschaft Geschichte/Deutsch

Stephan Fritz

Französisch am ThG

Liebe Schülerinnen und Schüler,

sicher habt ihr euch schon überlegt, welche dritte Fremdsprache ihr erlernen könntet. Wie wär's mit Französisch? Französisch ist eine moderne Fremdsprache, mit der ihr euch in vielen Teilen der Welt verständigen könnt.

Eure Französischkentnisse könnten sicher schon bald bei einem Schüleraustausch nützlich sein, bei der eventuellen Teilnahme am Literaturwettbewerb Prix des lycéens allemands oder bei einem der möglichen Frankreichbesuche im Rahmen des Projektes der Classes musées in der Q11. Später wirst Du vielleicht selbst einmal nach Frankreich fahren - in die französische Schweiz, nach Tunesien, Marokko, gar nach Québec, in den französisch-sprachigen Teil Kanadas, oder sogar auf die Insel Martinique in der Karibik - und es wird möglich sein, sich mit anderen Jugendlichen zu unterhalten, E-Mail-Kontakte zu knüpfen und vielleicht sogar echte Freunde zu finden.

Die lateinischen Vorkenntnisse werden beim Erwerb einer romanischen Sprache immer wieder hilfreich sein. Französisch erleichtert auch das Englischlernen, und umgekehrt, denn zahlreiche Wörter kommen aus dem Französischen, wie z.B. frz. animal - engl. animal. Auch die türkische Sprache kennt rund 5000 französische Lehnwörter, sodass beispielsweise dank bisiklet, bilet gişesi, sosis und kremşanti die französischen Vokabeln bicyclette, billet, guichet, saucisse und crème Chantilly nie wieder vergessen werden können (bir şans!). Bei der Bestimmung des (im Türkischen nicht vorhandenen) bestimmten Artikels im Französischen könnte in vielen Fällen ja wieder der Blick auf das Lateinische helfen (lat. fenestra (fem.) → frz. la fenêtre), und dass der Ausfall des lat. -s vor einem -t zu dem kleinen Hütchen auf dem ê führt, das lernt man als „Lateiner" schnell so nebenbei!

Auch im späteren Berufsleben werdet ihr eure französischen Sprachkenntnisse gut gebrauchen können, denn Frankreich ist politisch und vor allem wirtschaftlich unser wichtigstes Nachbarland, und viele Unternehmen suchen gut qualifizierte zweisprachige Mitarbeiter. Im Übrigen gilt im Arbeitsleben in vielen Bereichen die Beherrschung von zwei modernen Fremdsprachen als Grundvoraussetzung.

Und vergesst nicht: Lebende Fremdsprachen lernt man am besten, wenn man so jung ist wie ihr!

Alors, peut-être à bientôt!

Eure Französischlehrerinnen am THG

Im Frühjahr erfolgt ein Informationsabend zur Wahl der 3. Fremdsprache, die Einladung an die Eltern, Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen erfolgt brieflich.

28.04.-02.05.25

Unsere einwöchige Exkursion nach Marseille war eines der besten Erlebnisse dieses Schuljahres. Mit dem Zug ging es am Montagmorgen los. Es war eine sehr lange Fahrt. Zunächst mit dem ICE nach Karlsruhe und dann weiter mit dem TGV, dem französischen Pendant, nach Marseille.

In Marseille angekommen, erwartete uns eine Woche voller neuer Eindrücke, Begegnungen und Erlebnisse. Unser Hotel war zentral gelegen und vor allem auch wegen des reichhaltigen Frühstücksbuffet eine gute Wahl. Leider mussten wir schon sehr früh aufstehen, denn wir hatten ein volles Programm. Bereits um 7 Uhr machten wir uns auf den Weg zur Metro um zu der Partnerschule, dem Collège les Chartreux, zu gelangen.

Vormittags arbeiteten wir mit den Deutschschülern des Collège aus drei Jahrgängen an unseren Referaten zu bayerischen Traditionen und Bräuchen sowie Münchner Sehenswürdigkeiten. Einen bleibenden Eindruck hinterließ die Stadtführung am Nachmittag, welche wir am ersten Tag unternahmen. Die Schüler der 4ème hatten für uns eine Stadt-Rallye durch Marseille mit der App Actionbound organisiert. Zunächst war es zwar etwas chaotisch, aber wir bekamen viel zu sehen: Wir starteten im Parc Longchamp über viele kleine Gassen, mit mehreren Stationen, an denen wir Fragen beantworten oder Passanten befragen mussten. Die Stadt-Rallye endete dann am alten Hafen. Ab 16 Uhr genossen wir dann die Freiheit die Stadt selber zu erkunden, in Läden zu schnuppern oder uns mit Franzosen auszutauschen. Tunesische und algerische Einflüsse sind allgegenwärtig – nicht selten hörten wir auf der Straße: « 1, 2, 3– vive l’Algérie! C’est Marseille, bébé! » Wir sahen auch überraschend viele Franzosen mit Baguettes in der Hand – das Klischee lebt!

Am zweiten Tag waren die Schülerinnen und Schüler des Collège sehr neugierig auf uns. Schnell kamen Gespräche über unseren Schulalltag, das Leben in Deutschland und unsere Sprache zustande, die wiederum zu weiteren Gesprächen führten. Besonders gespannt waren sie auf unsere Vorträge. Wir hatten unter anderem Referate über die bayerische Bierkultur oder über bayerische Gerichte und zahlreiche Sehenswürdigkeiten in München vorbereitet. Die Allianz-Arena zählt mittlerweile auch zu den Münchner Sehenswürdigkeiten, was natürlich auch das ein oder andere Gespräch über Bayern München und Fußball im Allgemeinen nach sich zog.

Ein echtes Highlight waren die beiden Bootstouren: Die erste brachte uns zur Île d’If mit dem bekannten Château d’If – ein Ort, der Literaturfans aus Alexandre Dumas „Der Graf von Monte Christo“ bekannt sein dürfte.

Die zweite Bootsfahrt führte uns zu den Calanques – einer traumhaften Felsenlandschaft mit türkisblauem Wasser, in dem man bis auf den Grund sehen konnte. Die Sonne schien und fast jede/r von uns ging müde, aber glücklich, manche sogar mit einem kleinen Sonnenbrand vom Boot.

Am 1. Mai erlebten wir noch eine Überraschung. Wie in Deutschland ist dieser auch in Frankreich ein gesetzlicher Feiertag – allerdings fuhren weder Busse noch Bahnen an diesem Tag. Deshalb war Flexibilität gefragt.

Den Abschluss unserer Woche bildete das gemeinsame Picknick mit den Franzosen im Parc Longchamp – mitten in der Stadt, zwischen Bäumen, Brunnen Spielplätzen und viel französischem Flair. Die Gastfreundschaft hat uns echt berührt. Die französischen Schüler hatten Speisen mitgebracht, die sie liebevoll vorbereitet hatten und mit viel Freude servierten. Die Stimmung war locker und herzlich, sogar beim Fußballspielen. Die Stadt selbst hat uns auch beeindruckt: das klare blaue Wasser, die hügelige Altstadt, unzählige Motorroller auf den Straßen, das gute Wetter – durchgehend warm und sonnig.

Ein besonderer Dank geht an Frau Müller, die die gesamte Reise organisierte und uns mit Ruhe, Humor und großem Engagement begleitet hat – eine ganz tolle Wahl!

Marseille hat uns sprachlich und kulturell bereichert. Wir haben unsere Französischkenntnisse verbessert, neue Freundschaften geschlossen und Einblicke in das Alltagsleben erhalten. Französischsprechen war unumgänglich. Besonders im Gespräch mit den sehr hilfsbereiten und offenen Menschen haben wir sprachlich große Fortschritte gemacht.

Die Stadt hat uns gut gefallen und wir wären gerne länger geblieben.

Es war eine Woche voller Lachen, Lernen und Lebensfreude – merci Marseille!

Lena Korbi, Darya Kabir Khalili, 10a

Endlich wieder Frankreich-Austausch!

10.03.-17.03.24 in Brest/Bretagne

11.04.-19.04.24 in München

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die Französisch als dritte Fremdsprache gewählt hatten, konnten in diesem Jahr an einem Austausch mit dem Lycée Sainte-Anne in Brest teilnehmen. Da leider immer weniger französische Schülerinnen und Schüler Deutsch als Fremdsprache wählen, haben wir leider nur 23 französische Austauschpartner gewinnen können. Es hatten sich darunter sogar sieben Schülerinnen und Schüler bereit erklärt, am Austausch mit uns teilzunehmen, obwohl sie nicht Deutsch, sondern Spanisch als dritte Fremdsprache gewählt hatten. Die Kommunikation unter diesen Schülerinnen und Schüler fand deshalb überwiegend auf Französisch, bzw. Englisch statt.

Unsere Schüler waren erstaunt, wie lange so ein Schultag in Frankreich ist. Einige französische Schülerinnen und Schüler hatten auch freitags bis 17.15 Uhr Unterricht! Am letzten Tag stellten die Schülergruppen ihre Referate zu landestypischen Spezialitäten wie Cidre, Crêpes oder auch Obatzda und Brezen, Sehenswürdigkeiten wie z. B. Leuchttürme in der Bretagne oder das Oktoberfest in München vor. Die Herausforderung war allerdings, dass unsere Schüler ihr Thema in französischer Sprache präsentieren mussten und die französischen Austauschpartner ihr Thema in deutscher, bzw. englischer Sprache (für die Spanischlernenden).

Vive l’amitié franco-allemande!

M. Müller

FranceMobil am ThG

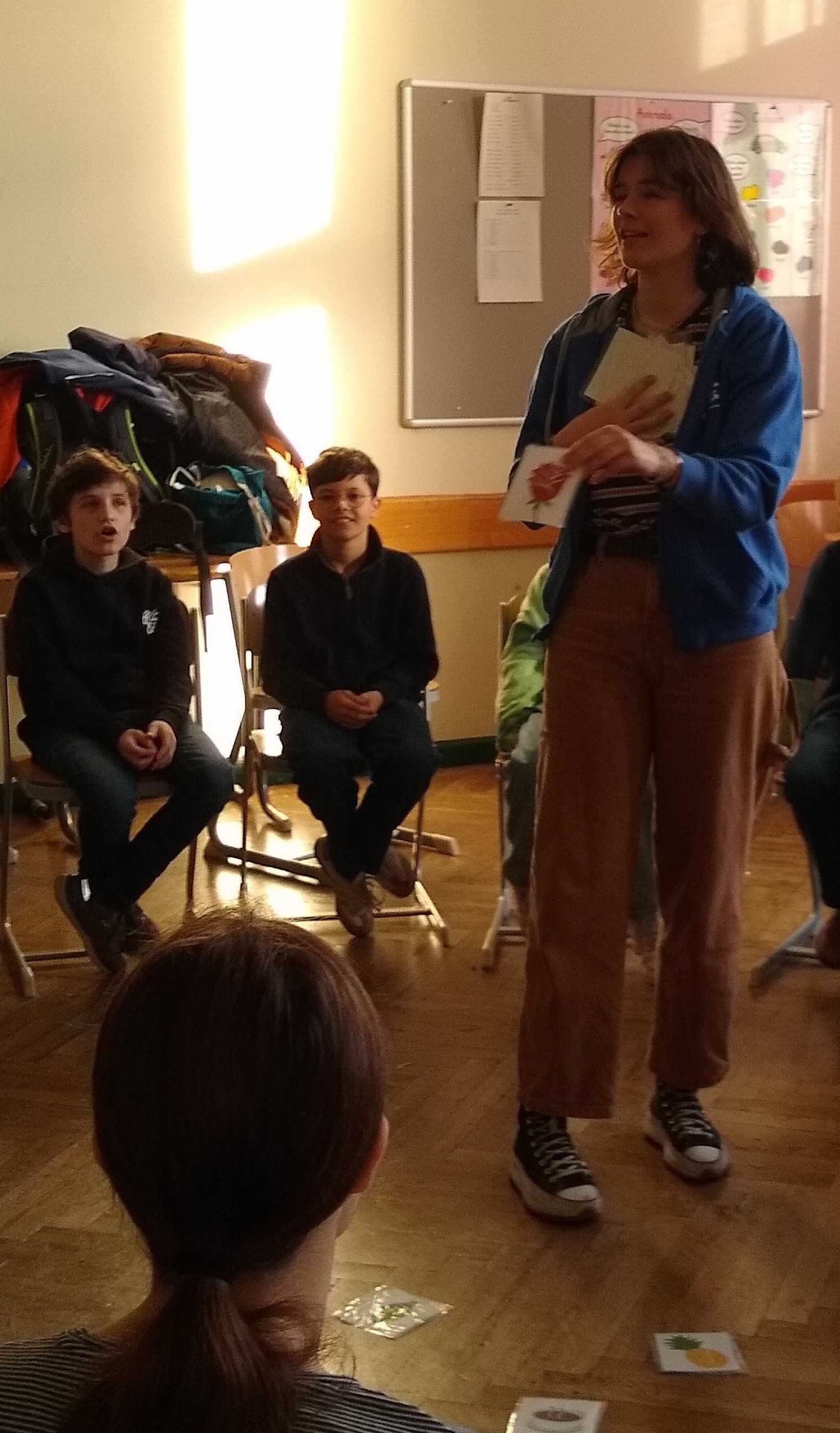

Am 16.11.2023 kam Johane Siro von FranceMobil an das ThG, um unseren 7. Klassen Frankreich und die französische Sprache näherzubringen.

Nach einer kurzen Einführung waren unsere Schülerinnen und Schüler bereits in der Lage, sich in kleinen Sätzen auf Französisch vorzustellen.

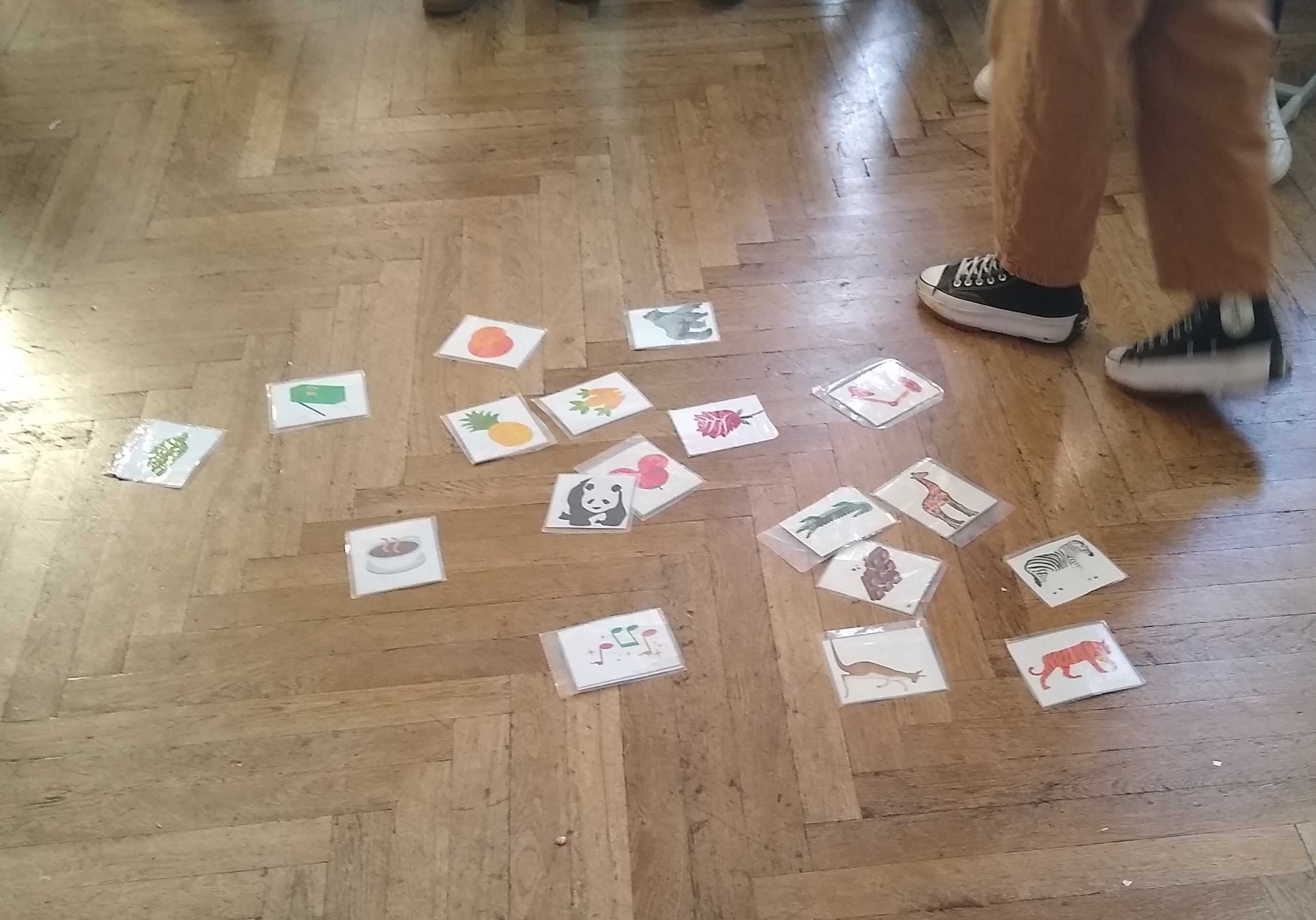

Dann lernten sie gar nicht so fremde französische Wörter wir „la salade“, „la rose“ oder „le panda“ kennen und wetteiferten fleißig um den Besitz der entsprechenden Karten.

Zum Schluss konnten sie ihr landeskundliches Wissen unter Beweis stellen, indem sie verschiedene Fotos richtig Frankreich oder Deutschland zuordneten.

Allen Beteiligten hat der Vormittag mit Johane großen Spaß gemacht.

Merci ! Bravo !

FranceMobil wieder am ThG!![]()

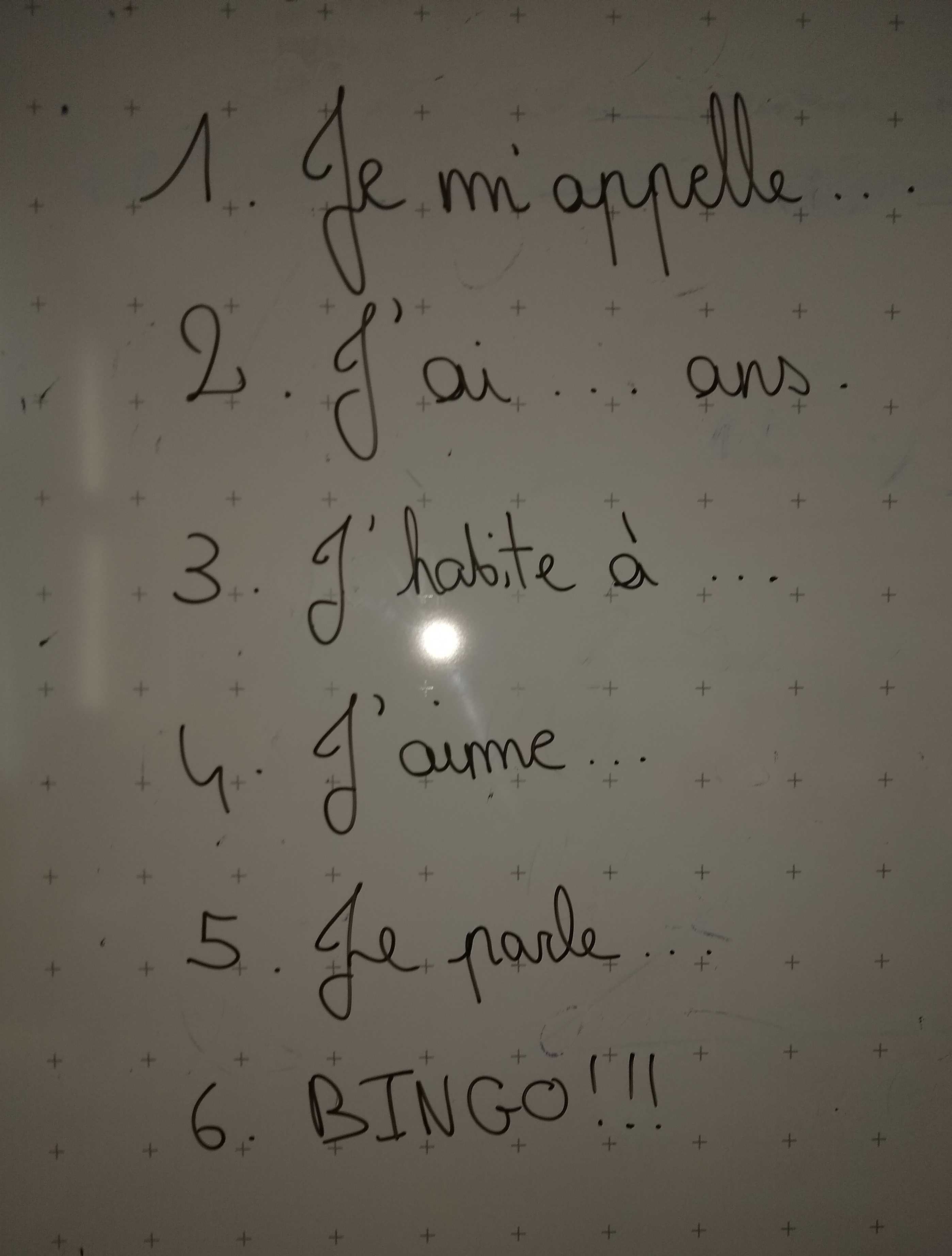

Am 21.10.2021 hatten unsere 7. Klassen das Glück, zwei Lektorinnen von FranceMobil München und Erlangen am ThG begrüßen zu dürfen: Cécile Dorget und Anaïs Boulord führten mit jeder Klasse eine Animation durch. Zuerst brachten Cécile und Anaïs unsere Schülerinnen und Schüler mit einem temporeichen Würfelspiel dazu, sich in kurzen Sätzen vorzustellen – en français, bien sûr.

Dann ging es darum, französische Wörter wie „la tomate“ oder „le cactus“ den richtigen Bildern zuzuordnen. Die Klassen wurden dazu in die beiden Teams „croissant“ und „baguette“ aufgeteilt und stellten sich schnell und fröhlich dem Wettbewerb.

Zum Schluss mussten Wörter in französischen Liedern erkannt und die passenden Bildkärtchen gesammelt werden. Auch dies war ein sehr beliebtes Spiel und forderte die Teams „croissant“ und „baguette“ zu Höchstleistungen mit ganzem Körpereinsatz heraus.

Wir danken Cécile und Anaïs herzlich für diesen lebendigen französischen Vormittag!

FranceMobil am ThG

Der 22. Oktober 2019 war ein besonderer Tag für unsere drei 7. Klassen: Eloïse Pichereau und Manon Facon von FranceMobil kamen ans ThG, um mit jeder Klasse eine Animation durchzuführen.

Eine Animation? Was ist das denn? Das dachten sich bestimmt so einige, als sie sich am Vormittag neugierig im reservierten Klassenzimmer versammelten. Und dann ging es auch schon los:

Bonjour, Coucou, Wesh – so kann man sich auf Französisch begrüßen.

Je m’appelle Eloïse, j’habite à Munich, j’ai 22 ans – so stellt man sich vor.

L’orange, l’éléphant, le téléphone, le bus, le taxi, le cactus, la mer, la tomate, la banane, la guitare, le chocolat – viele französische Wörter können Deutsche schon verstehen, ohne Französisch gelernt zu haben!

Auf diese erfolgreiche Einstimmung folgten zahlreiche Spiele mit Bildern, Farbkärtchen, Flaggen und Musik, in denen Eloïse und Manon zeigten, dass Französisch lernen Spaß macht und gar nicht schwer ist.

Wir hoffen, sie konnten damit viele unserer Schülerinnen und Schüler für die französische Sprache und Kultur begeistern.

Merci beaucoup, Eloïse et Manon !

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10abc, welche Französisch als dritte Fremdsprache gewählt haben, feierten am 22.01.24 die deutsch-französische Freundschaft und luden die 7. Klassen zu Crêpes ein.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10abc, welche Französisch als dritte Fremdsprache gewählt haben, feierten am 22.01.24 die deutsch-französische Freundschaft und luden die 7. Klassen zu Crêpes ein.

Außerdem konnten die Schüler/innen der 7. Klassen ihr bisheriges Wissen über Frankreich in Bilderrätseln zum Besten geben oder ihnen wurde in der Vorleseecke aus französischen Kinderbüchern vorgelesen. Einige entdeckten sogar schon Verbendungen, die sie bereits aus dem Lateinischen kannten. Die Französischschüler/innen der 10. Klassen standen auch für Fragen zur Wahl der 3. Fremdsprache und ihren bisherigen Erfahrungen mit Französisch zur Verfügung.

Um den historischen Hintergrund des Deutsch-Französischen Tages zu verstehen, zeigten die Französischschüler den 7. Klassen ein Video. Denn am 22.01.1963 unterzeichneten der französische Staatspräsident Charles de Gaulles und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer den sogenannten Elysée-Vertrag. Mit diesem Vertrag wurde vor allem der Kultur-und Jugendaustausch gefördert. Mittlerweile gibt es zahlreiche Austauschprogramme und Städtepartnerschaften.

Beide Länder haben es verstanden, ihre Konflikte der Vergangenheit beizulegen und tragen seither aktiv zur Friedenssicherung in Europa bei. Das Erlernen von Fremdsprachen ist eine wichtige Grundlage für ein friedliches Miteinander der verschiedenen Nationen.

Wir bedanken uns bei den Schülerinnen und Schülern für ihr außerordentliches Engagement und freuen uns schon auf den nächsten Deutsch-Französischen Tag.

OStRin Karen Rank und StRin Melanie Müller

Hier finden Sie eine Präsentation über den Deutsch-Französischen Tag.

Hier gelangen Sie zu einem interessanten Video über die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen

Deutsch-Französischer Tag am 22.01.20

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a und 10b, die Französisch als dritte Fremdsprache gewählt haben, feierten am 22.01.20 die Deutsch-Französische Freundschaft mit einem Crêp es- und Waffelverkauf in der Pause.

es- und Waffelverkauf in der Pause.

Historischer Hintergrund des Deutsch-Französischen Tages:

Am 22.01.1963 unterzeichneten der französische Staatspräsident Charles de Gaulles und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer den sogenannten Elysée-Vertrag. Mit diesem Vertrag wurde vor allem der Kultur-und Jugendaustausch gefördert. Mittlerweile gibt es zahlreiche Austauschprogramme und Städtepartnerschaften.

Beide Länder haben es verstanden, ihre Konflikte der Vergangenheit beizulegen und tragen seither aktiv zur Friedenssicherung in Europa bei. Das Erlernen von Fremdsprachen ist eine wichtige Grundlage für ein friedliches Miteinander der verschiedenen Nationen.

Wir bedanken uns bei den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement.

OStRin Barbara Eizinger und StRin Melanie Müller

Mathematik am Gymnasium

Der Mathematik-Unterricht am Gymnasium verfolgt mehrere Ziele. Als eine der ältesten Wissenschaften, die schon von den Babyloniern, Arabern oder Griechen intensiv betrieben wurde, stellt sie einen wesentlichen Teil der Allgemeinbildung, die am Gymnasium vermittelt werden soll, dar. Besonders aber auch durch die Schulung des logischen Denkens und aufgrund der zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten der Mathematik in Wissenschaften und Schulfächern hat die intensive Beschäftigung mit der Mathematik ihre Berechtigung am Gymnasium.

Der schon immer gültige Satz „Mathematik ist überall“ erhält in unserem technologischen Zeitalter noch mehr Gewicht. Kein Smartphone, kein Computer wäre ohne Mathematik denkbar, kein Auto würde fahren, kein Computertomograph könnte die Bilder errechnen usw.

Dass unsere Schüler*innen und Abiturient*innen den Anforderungen der Zukunft gewachsen sein werden, ist unser Anspruch an den Mathematik-Unterricht an unserer Schule. Und dieser Herausforderung müssen und wollen wir uns stellen!

Besonderheiten am Theresien-Gymnasium

-

Wichtige Aspekte im Sinne eines nachhaltigen Lernens sind eigenverantwortliches Arbeiten und beständiges Wiederholen, auch unter der Belastung des Nachmittagsunterrichts. Mittel dazu sind: In manchen Klassen werden Wochen-Hausaufgaben gegeben, die freie Zeiteinteilung erlauben und nicht nur für die Einübung des neuen Stoffes, sondern auch für die Wiederholung gedacht sind.

-

Seit mehreren Jahren ist es üblich, dass wir normalerweise Schulaufgaben in den Parallelklassen gemeinsam schreiben.

-

Für Schüler*innen mit mathematischen Schwierigkeiten werden im Rahmen des Wahlunterrichts wöchentlich Stunden zur individuellen Förderung für verschiedene Jahrgangsstufen angeboten.

-

Mit zusätzlichen Unterstützungsmaterialien, u. a. durch die Online-Plattform „Mathegym“ (siehe unten), versuchen wir die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit für den eigenen Lernfortschritt unserer Schüler*innen zu fördern.

Wettbewerbe und Mathematik-Veranstaltungen für Schüler

Seit vielen Jahren sind die folgenden Wettbewerbe und Veranstaltungen fester Bestandteil des mathematischen Lebens am ThG:

- Känguru-Wettbewerb der Mathematik: Seit 2002 findet

der Känguru-Wettbewerb der Mathematik am ThG statt, bei dem die Schüler*innen in großer Zahl beachtenswerte Ergebnisse erzielen. - Neu belebt wurde auch die Mathematik-Olympiade Bayern. Die erste Runde findet dabei als sogenannte Hausaufgabenrunde statt. Hierbei kann man sich durch rechtzeitige Abgabe bei den Mathematik-Lehrkräften für die nächste Runde qualifizieren.

- Des Weiteren nehmen regelmäßig Schüler*innen des ThG beim Landeswettbewerb Mathematik (https://www.lwmb.de) teil und erzielen zum Teil beeindruckende Ergebnisse.

Grundkompetenzen und Mathegym

Seit dem Schuljahr 2018/19 finanziert das Theresien-Gymnasium München eine Lizenz für die Online-Plattform „Mathegym“: Alle Schüler*innen des ThG können sich auf www.mathegym.de kostenlos registrieren. Sobald sie die zugehörige Datenschutzerklärung in Papierform bei ihrer Mathematik-Lehrkraft abgegeben haben, kann ihr Account freigeschaltet werden. Ab diesem Zeitpunkt kann jeder Schüler und jede Schülerin des ThG kostenlos auf das vielfältige Übungsangebot zugreifen und es zur Schulaufgabenvorbereitung genauso wie zum Wiederholen von Grundfertigkeiten nutzen.

Zu den einzelnen Lehrplanthemen gibt es dort außerdem nicht nur zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungen, sondern auch Tests zum Überprüfen seines Leistungsstands. Erklärvideos und Zusammenfassungen der Lehrplaninhalte mit vielen einfachen Beispielen bieten allen Schüler*innen eine gute Möglichkeit, einen Überblick über ihre mathematischen Grundfertigkeiten zu gewinnen und diese kontinuierlich weiter zu vertiefen.

Gerade im Hinblick auf die coronabedingten Schulschließungen war Mathegym eine willkommene Möglichkeit, den Distanzunterricht zusätzlich zu unterstützen. Zunehmend wird am ThG auch die Möglichkeit genutzt, Arbeitsaufträge und Hausaufgaben auf Mathegym im Rahmen des regulären Unterrichts zu nutzen.

QuaMath

Bei QuaMath handelt es sich um ein Fortbildungsprogramm für Mathematiklehrkräfte, das eine Fortsetzung des Delta-Plus-Projekts darstellt.

Ziel dieses Programms ist es, durch neue Unterrichtsmethoden und eine neue Aufgabenkultur die Nachhaltigkeit des Unterrichts und die Unterrichtsgestaltung hin zu mehr eigenständigem Lernen zu verbessern.

An den Veranstaltungen nimmt jeweils eine Gruppe mehrerer Lehrkräfte des ThG teil, die die Ergebnisse im Rahmen einer schulinternen Fortbildung in der Fachschaft weitervermitteln.

Siehe auch: www.quamath.de

Unterrichtsgang im Wiesenviertel

|

|

|

|

|||

|

In der Beethovenstraße erkennen wir an den Hausnummern 8 und 10 die unterschiedlichen Baustile und Stockwerke von Altbestand und wiederaufgebauten Häusern nach den Bombenschäden des II. Weltkrieges.

|

Vom Beethovenplatz aus gehen wir durch die Lessingstraße und blicken auf die St-Pauls-Kirche. Die Firmenschilder an den Häusern der Lessingstraße verraten uns, dass es dort nur ein Wohnhaus gibt – alle anderen werden von Unternehmen genutzt. |

Vom Georg-Hirth-Platz aus bietet der Blick nach Norden den Vergleich zwischen alten (kleineren) Pensionen und neuen (viel größeren) Hotels, die das Wiesenviertel zu einem Touristenzentrum Münchens machen. | Auf dem Rückweg zur Schule fällt uns der lebhafte Verkehr auf der Herzog-Heinrich-Straße auf. Das Denkmal für Kaiser Ludwig den Bayern ist von Matthias Pschorr gestiften worden und zeigt den Stolz der Münchner Bürger auf ihre Bedeutung zu Beginn der 20. Jahrhunderts. |

|

Unterrichtsgang zur Geothermie-Anlage in München-Riem mit den Q11-Kursen Zur Vertiefung des Themas „Ressourcen - Nutzung, Gefährdung und Schutz" im Geographieunterricht wurde Deutschlands leistungsfähigste Geothermie-Anlage besichtigt, die seit 2004 in Betrieb ist und mittels Nahwärmenetz die Messestadt Riem und die Riem Arkaden mit 94°C heißem Wasser versorgt. Dabei erhielten die Schüler nicht nur Fakten zur Bohrung, sondern wurden auch durch die Anlage der Münchner Stadtwerke geführt. |

|

|

Besuch eines Schüler-Workshops an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Im Juli nahmen die SchülerInnen der Klasse 10 a an einem Workshop zum Thema „Ewiges Eis? Was der Klimawandel mit unseren Gletschern macht" teil. Nach einem einleitenden Vortrag von Herrn Dr. Christoph Meyer, beschäftigten sich die SchülerInnen in verschiedenen Gruppen mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gletscher der Alpen am Beispiel des Vernagtferners. Sie erstellten mithilfe von Computerprogrammen verschiedene Prognosen über die zukünftige Entwicklung des Gletschers, berechneten anhand von Satellitenbildern die Oberfläche des Gletschers in verschiedenen Jahren und erstellten ein Quiz zum Thema Klimawandel.

(zum Starten der Galerie auf die Bilder klicken)